Лазаревы

Лазаревы, купившие имение в Старосельском, относились скорее к помещикам Симбирской губернии. Там, в Ставропольском уезде в сельце Палицыно у них было родовое гнездо. Но в 1825 году они были внесены и Дворянскую родословную книгу Казанской губернии [1].

Купил это имение в Спасском уезде глава семьи – Дмитрий Васильевич Лазарев*. Про него известно только, что он был городничем в Спасске и имел чин надворного советника. В 1818 году Дмитрий Васильевич умер, и владелицей крестьян в метрических книгах стала числиться вдова Клавдия Ивановна. В те времена после смерти главы дворянской семьи при наличии несовершеннолетних детей обязательно назначались опекуны над имением. И не всегда этими опекунами были вдовы, матери этих детей.

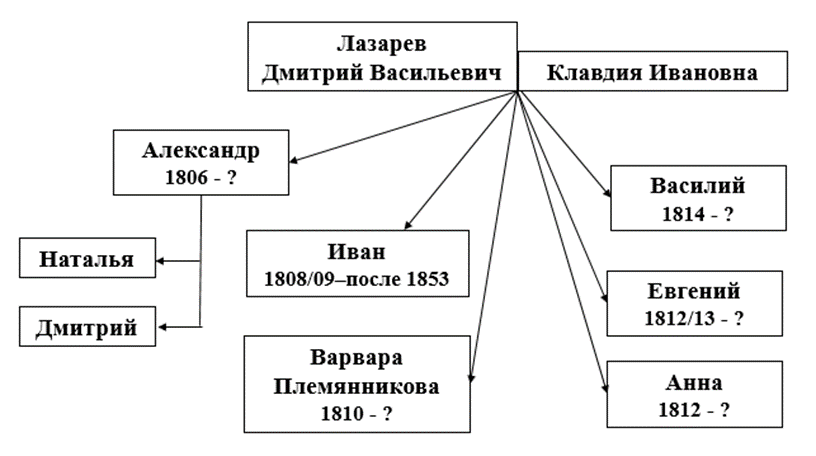

В 1828 году об имении Лазаревых забеспокоился Спасский предводитель дворянства. Этим годом датирован документ [2], найденный в архиве. Предводитель дворянства потребовал провести опись имения Лазаревых в Старосельском с целью выделить части совершеннолетних детей и отмежевать их доли от земли, принадлежащей остальным детям. Последним требовалось назначить опекуна, в качестве которого предполагалась мать Клавдия Ивановна. Пока это дело 1828 года является единственным источником информации (кроме [1]) о семье Лазаревых. Там перечислены все дети Лазаревых:

Старший сын Александр к 1828 году уже служил при Департаменте МВД. 19-летний Иван учился в Казанском Императорском университете. Младшие братья Евгений 15 лет и Василий 14 лет «пребывали в военносиротском Императорском корпусе» (имеется ввиду Императорский сиротско-военный дом, основанный в 1798 году Павлом I). 18-летняя Варвара была уже замужем за штабс-капитаном Племянниковым и проживала в Бузулукском уезде Оренбургской губернии. Младшая 16-летняя Анна вместе с матерью Клавдией Ивановной жила в сельце Палицыно.

В метрических книгах села Старосельское с середины 40-х годов до 1855 года в качестве владельца крестьян числился только Иван Дмитриевич Лазарев**. Видимо, имение в Спасском уезде в конечном счете досталось ему. Александр Дмитриевич Лазарев встречается в списках дворян Симбирской губернии. Кстати, есть информация [3], что у него было двое детей – Наталья и Дмитрий.

К делу [2] приложена опись имущества Лазаревых. Надо сказать, что этого имущества было немного: 300 десятин удобной и неудобной земли, из которых запахано лишь 3 поля общей площадью 90 десятин; флигель, ледник из осинового леса, крытый соломой и пара амбаров. Из «движимого имения» 9 дворовых слуг обоего пола (практически одна семья) и 38 ревизских душ крестьян (за ревизскую душу считался только мужчина).

В таблице любой описи дворянского имения в отдельной графе против каждой крестьянской семьи сообщалось об имуществе, принадлежавшем этим людям. Точнее, это крестьяне думали до 1861 года, пока их не заставили выкупать это имущество, что их двор со всей живущей там живностью принадлежит им. Судя по описям дворянских имений и событиям 1861 года, крестьянские усадьбы были собственностью помещика. Но сегодня не об этом. Я первый раз внимательно вчиталась в опись имущества крепостных крестьян, и мало сказать, что была удивлена. В моей голове сокрушительно сломалась сформированная учебниками истории догма о нищенском существовании крепостных крестьян.

В селе Старосельском Лазаревым принадлежало 13 семей разного состава, от 4 до 10 человек в каждой. У каждой семьи была бревенчатая изба с сенями, а иногда и клетью. Правда, все избы были крыты соломой. У некоторых семей были свои амбары (видимо, было что хранить). У всех семей были лошади, самое меньшее 2, но у некоторых число доходило до 12(!!!). Нет ни одной семьи, где бы не было коровы, обычно 2, максимум 7. Несколько десятков овец в каждой семье, свиньи (до 7 штук), куры в большом количестве. Конечно, крестьяне мало что могли себе позволить из промышленных товаров (а может, и ничего не могли позволить), но голодными они точно не были. Сейчас такому хозяйству любой сельский житель позавидует. Я уж не говорю о жизни колхозников в советское время. Вот такие открытия можно сделать, работая с архивными документами. Впрочем, пока не уверена, что так жили все крепостные крестьяне. Теперь буду внимательно изучать этот вопрос при находке других описей помещичьих имений.

* Имение было куплено 4.11.1811 г. у титулярного советника Загурского [4]. Дело [4] датировано 1838/39 г. Там речь идет о выдаче свидетельства на крестьян имения на имя доверенного от всей семьи коллежского секретаря Ивана Дмитриевича Лазарева. В качестве владельцев имения числятся мать Клавдия Ивановна, коллежский секретарь Александр, артиллерии подпоручик Евгений, лейб-гвардии Егерского полка подпоручик Василий и девица Анна Дмитриевы Лазаревы.

** Жена коллежского асессора Ивана Дмитриевича Лазарева Мария Ивановна умерла 1.04.1857 г. в возрасте 27 лет от чахотки и была похоронена в Симбирске. Запись произведена в Покровской церкви г. Казани [5].